LA BUROCRACIA

|

| Un día antes de navidad viajé a Nápoles para acercarme a una juntada de argentinos desconocidos en un hostel en el que nunca había estado. No sé muy bien qué me empujó a ir, seguramente la soledad pueblerina. En ese hostel dí con el contacto de una persona que firmaría mis traducciones y así certificar mis actas y así poder entregarlas. |

Para mi consternación, a poco de haberme instalado, develé la verdad: el trámite de ciudadanía por descendencia era algo inédito en Scafati; nunca nadie lo había hecho. Se trataba de un buraco burocrático que, una vez descubierto, trajo inconvenientes por entorpecer el usual manejo de los funcionarios públicos, quienes no estaban dispuestos a zanjar dichos asuntos.

El responsable del registro civil, il signor Marino, un napolitano petiso y grueso de manos anchas y antagonista principal de esta historia, no era la excepción: no tenía la más pálida idea de qué significaba lo de la ciudadanía por ius sanguinis, ni la más remota intención de informarse.

Para darse una idea, una puede imaginar que il signor Marino era como la versión masculina de la reina de corazones en el país de las maravillas. Dueño del típico mal genio de no pocos empleados públicos y guardián de una furia mal contenida, en mi primera visita a su oficina, negó enfáticamente que aquello que yo pedía fuera de su competencia y me mandó a la prefettura, donde, según creía, deberían atender trámites de los que él nunca había oído hablar.

|

| Nunca me dijeron tanto que no como en Italia. |

En los dos meses que siguieron, usé mi italiano inventado para hablar con gente que no supo darme respuesta satisfactoria a una sola de mis preguntas e ineludiblemente, el laberinto de callejones sin salida desembocaría otra vez en el reino de pasillos amarillentos y anacrónicos del signor Marino.

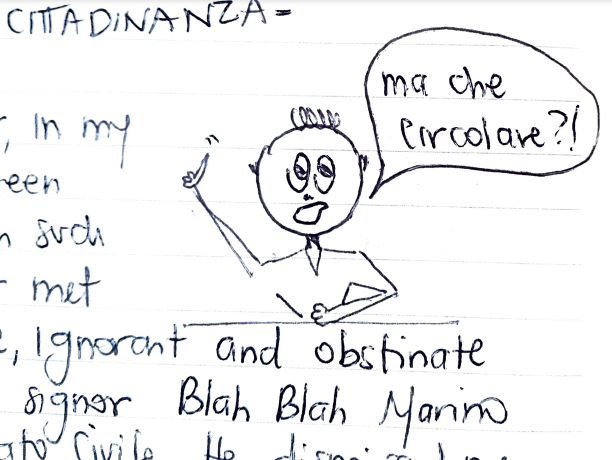

Cuando llegué al pie de su trono por segunda vez, ya había averiguado que necesitaba un formulario que él hubiese debido proveerme para avanzar con el papeleo. Por supuesto que no lo tenía. De todas maneras y como para mantener las apariencias, revolvió vagamente algunos papeles sobre su escritorio antes de reclinarse en la silla noventosa y frotarse las manos con impaciencia, como un capo mafioso que delibera qué hacer con una situación desagradable. Ante mi insistencia, murmuró algo indescifrable en palabras pastosas y viendo mi cara de desconcierto, agregó con malicia algo así como:

- Ma tu non parli italiano e non capisci quello che dico.

Sus palabras exactas me escapan ahora, siendo mis recuerdos en italiano reducciones simplificadas y minadas de errores gramaticales por razones obvias (que no hablo el idioma).

Ante semejante trato, lo normal hubiese sido emprender la retirada, pero este hombre era el único que podía atender mi trámite y, por lo tanto, me acomodé en la silla preparándome mentalmente para volver a embestir a su impunidad de funcionario público que, de tan herida y rabiosa, echaba espuma por la boca. Mi arma (en la que ingenuamente confiaba a ciegas por estar amparada por la ley), era la circolare k28 que había llevado impresa. Se trataba de una comunicación de carácter obligatoria emitida por el gobierno italiano en 1991 en el que se detallan instrucciones sobre quiénes, dónde y bajo qué condiciones se puede reclamar la ciudadanía por descendencia en Italia, a quién le compete atender el trámite y de qué manera. La reacción de aquel hombre ante la circular fue la misma que si le hubiese extendido sobre el escritorio el papel de diario con el que envolvían el pescado en el mercado de a la vuelta. Sin siquiera leer la primera línea del documento, volvió a frotarse las manos, como parecía que era su costumbre cuando su respetabilidad se veía amenazaba y, sin levantarse, arrastró la silla de oficina hacia la computadora. ‘Des-cen-den-za iuris sanguinis’ tipeó con dos dedos impacientes en Google, mientras separaba en sílabas en voz alta y después ‘Dove chiederla'. Acto seguido, leyó por primera vez lo que eso significaba y como la información no esclareció nada, se paró con presteza a buscar algo en una agenda de bolsillo que había al lado del teléfono de línea. Después levantó el tubo, marcó un número y esperó con aire de haber recuperado la autoridad. Al colgar volvió al escritorio con gran complacencia diciendo que, efectivamente, él no era el responsable de hacer ese trámite:

-Deve rivolgersi alla PREFETTURA! gritó, perdiendo todo el decoro que había logrado fingir a duras penas hasta ese momento.

|

| Nunca me habían tratado con tanto desdén. |

Semanas después, cuando ya había agotado todas los medios posibles, mis anfitrionas decidieron intentar con el último (y despreciado) recurso disponible: pidieron un favor a un conocido que trabajaba en el registro civil que allanaría el camino con unas pocas palabras de ‘aliento’ a mi amigo del registro.

Una vez superado ese escollo, esperé pacientemente otros 45 días a que se haga efectiva mi retrasada residencia en la ciudad (sin la cuál no se puede tramitar la ciudadanía en Italia) y el día 46 marché al registro civil a hacerle otra visita al signor Marino, que tras haber sido azuzado, ya había cambiado su discurso:

- Loggio, sí… eccola quá - dijo, trayendo al escritorio un expediente con los documentos fotocopiados que yo había entregado (no recibían originales). Aún ni lo había abierto.

-Ma non possiamo farlo oggi, mi serve tempo per preparare i documenti.

-Si, certo.

- La chiamo tra dieci o quindici giorni.

Este hombre aún no parecía saber que debía corroborar los datos con las autoridades en Argentina antes de finiquitar el trámite y que esto podría tomar semanas o incluso meses. No le comenté de aquel usual retraso, aunque sí le dejé el correo electrónico de la autoridad competente en Argentina escrito en birome dentro de la carpeta con las actas, lo que desestimó con un ‘si, si’.

Lo llamé dos semanas después y no estaba en la oficina. Me devolvió la llamada al día siguiente después del almuerzo, cuando en vez de una llamada telefónica del registro esperaba la llamada de Zoom de aquel alumno. Quando puó venire? había preguntado. A las tres de la tarde estaba ahí. Las profes de la escuela se habían ofrecido a acompañarme, pero el lastre del hábito hace que tenga el ‘no’ fácil para esas cosas.

Llegué temprano, era la hora lenta de la siesta y la tarde estaba soleada y tibia. Cuando entré y me anuncié con el portero, il Signor Marino apareció desde atrás del mostrador donde había estado matando tiempo y me indicó que lo siguiera a su oficina. Pelado, de andar ligeramente pingüinesco, con sus sesenta y cinco años (le calculé yo), este hombre podría haber hecho del malo en cualquier película.

-Prego, accomodati.

Yo arrastré la silla pesada de mi lado del escritorio para hacer lugar y me senté mientras él conversaba animadamente.

- Resterai a Scafati? Sei residente ora, vero?

- Rimango qui per un tempo, sí. Voglio imparare l'italiano.

Esa fue una verdad a medias. Desde el primer día, la duración de mi estadía en Scafati había estado circunscripta al trámite, pero no había necesidad de hacerle saber eso a este hombre que, después de tanto desprecio e impaciencia, ahora se aprestaba a cerrar mi trámite entre comentarios amistosos.

- Capisci l'italiano?

- Si parla piano lo capisco.

Il signor Marino empezó entonces a leer el acta que tenía en la computadora: ‘Inanzi a me…’ lo que me recordó que yo misma había hecho la mayoría de las traducciones de las actas al italiano. Entendí todo. Le indiqué que mi fecha de nacimiento estaba equivocada, la enmendó y se paró a buscar papel para imprimir el documento. En este punto yo estaba bastante asombrada con la rapidez que había salido todo al final y en vistas de su buen humor, cuando se sentó de nuevo, le preguntarle:

-Dell'Argentina hanno risposto rapidamente?

Frunció el ceño y se volvió a parar.

-A noi?

-Si.

Ignorando mi pregunta por completo (seguramente sintiéndose amparado por el hecho de que mi italiano era muy rudimentario), se volteó a buscar la impresión del acta para que yo firmara en presencia de las cuatro paredes atestadas de mobiliario y papeles que languidecían en desbordados biblioratos de los 80. Después de cinco meses y sin mucha ceremonia, firmé con una birome que me pasó.

No había más, así que puse mi carpeta con los documentos originales (que nunca me pidió) bajo el brazo para irme y me dió por reir. Il signor Marino, demostró su asombro empujando las cejas que le arrugaron aún más la frente:

-Perchè ridi, sei contenta?

Cómo explicarle a este hombre lo que aquello significaba para mi? No dije nada; no podía. Lamentablemente, no había aprendido suficiente italiano en esos meses. Al ver mi reacción, se sintió satisfecho e ineseradamente, en la puerta extendió la mano como para darle algo de formalidad al cierre de un trámite bien hecho. Me felicitó con tono afectado y un apretón de mano firme y rápido nunca antes ensayado en su oficina para después alejarse por el pasillo con el acta en la mano. Lo miré desaparecer al fondo del pasillo parada frente a la puerta abierta de su oficina vacía, masticando un poco mi incredulidad: se me ocurrió que lo llevaría a algún archivo atestado de documentos olvidados para dejar que se lo trague el tedio de algún polvoriento estante metálico. Ahí iba la prueba de mi italianidad a perderse en las entrañas del sistema burocrático napolitano; ya nadie podría constatar datos, refutar traducciones o dudar de la veracidad de lo que il signor Marino había dado fe ciega. Caí en la cuenta de que aquello que me había demorado tanto tiempo en esta ciudad y a lo que había empezado a temerle, fue exactamente lo que me terminó facilitando las cosas: Il signor Marino, que se arrogaba el derecho de desdeñar la ley en tanto le quedaba cómodo, se creía dueño de la verdad y era santo de su propia devoción. Su sentido de la omnipotencia tana, bajo la influencia de la cuál dictaminaba verdades absolutas e inapelables, lo mantenía bajo la impresión de que no existía autoridad competente alguna capaz de contradecir sus decisiones y directivas, tal es así que no se había tomado la molestia de comunicarse con el consulado Italiano en Argentina (como lo marca la ley), para corroborar la validez de cinco generaciones de actas de nacimiento, matrimonio y defunciones de la familia Terenzano, italianos del norte.

Salí del registro sintiendo que emanaba luz del pecho, satisfecha de ser quién soy, de las cosas que había logrado y de lo despejado que se veía el camino por delante, cual pista de despegue.

Al sol de la tarde soñolienta, ví el Vesubio dormitando por encima de los techos de Scafati como si fuera lo más lindo que hubiera visto en los últimos meses y lo llamé a papá:

- ¡Hola, Flaqui!

- ¡Gordi! ¡Soy italiana!

|

Profesión de amor propio post-trámite:

soy reina del mundo, emperatriz de los vientos y la vida (semi) nómade; dueña de mis siestas y hacedora de mis logros. |

Comentarios

Publicar un comentario